АВТОМАТИЗИРОВАННЫЙ ЭЛЕКТРОПРИВОД В ПРОКАТНОМ ПРОИЗВОДСТВЕ

РАБОТА РТУТНЫХ ВЫПРЯМИТЕЛЕЙ

Нерегулируемый ртутный выпрямитель (рис 35, а) представляет собой колбу, в которую изолированно заделываются главные аноды АГ, вспомогательные аноды возбуждения АВ и игла зажигания ИЗ Колба запаяна при вакууме (давление пара в среднем 0,07 мН/сма). Нижняя часть колбы заполнена ртутью и служит катодом выпрямителя.

Для внешней цепи катодный зажим имеет положительный потенциал Во время работы ртутного выпрямителя (РВ) на поверхности ртутного катода образуется светящееся катодное пятно (с температурой около 200° С), которое обеспечивает наполнение РВ парами ртути и является источником электронов, поддерживающих дугу между катодом и анодом Под действием электрического поля» возникающего при положительном потенциале на аноде, электроны, покидающие катодное пятно, ускоряются и, накопив< энергию, ионизируют атомы ртути, с которыми они соударяются, создавая тем самым ионы и вторичные электроны Роль ионов сводится главным образом к компенсации объемного заряда электронов При этом через РВ может проходить большой ток при падении напряжения на РВ порядка 18—25 В. Эмиссия (испарение) электронов с катодного пятна в разряженные пары ртути возможна только при условии, что ртуть будет катодом Анод выполнен из графита и охлаждается. В рабочем состоянии (холодный анод) - эмиссия электронов с анода исключается Поэтому при приложении к РВ переменного напряжения ртутная дуга способна поддер-

|

живать ток только в одном направлении. На этом основано применение ртутной дуги для устройства выпрямителей. Для образования катодного пятна необходимо произвести зажигание выпрямителя. Для этой дели служит игла зажигания ИЗ, имеющая отдельную систему питания и управления. Образовавшееся катодное пятно поддерживается дугой между катодом и одним из анодов возбуждения АВ. Дуга возбуждения горит непрерывно, переходя с одного АВ на другой, что постоянно поддерживает катодное пятно, даже в том случае, если главная |

|

|

|

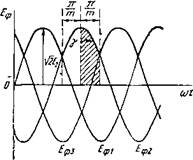

Рис. 35 Схема включения нерегулируемого ртутного выпрямителя (а) и диаграммы фазового и выпрямленного напряжений (б) |

|

цепь разорвана. Этим обеспечивается готовность РВ к работе в любой момент времени. ‘ При включении ТРВ к главным анодам РВ подводятся трехфазные напряжения вторичной обмотки трансформатора (рис 35, б) Дуга возникает на главном аноде, имеющем наивысший потенциал по отношению к катоду в данный момент времени. Дуга горит только с тем анодом, потенциал которого выше, что обеспечивает автоматический переход дуги с анода на анод в момент равенства потенциалов на двух анодах. В результате к якорю двигателя подводится пульсирующее напряжение, изображенное жирной линией на рис. 35, б. Среднее значение выпрямленного напряжения в таком нерегулируемом идеальном выпрямителе Ed0 (выпрямленное напряжение холостого хода) П/т 2 | cosydy = sin, (III.20) где Ег — фазное напряжение вторичной обмотки трансформатора; т — число фаз. В реальном РВ при протекании через него тока происходят еле - дующие потери напряжения; |

|

|

|

V2E |

|

Ed = |

|

л/т |

1) падение напряжения в дуге между анодом и катодом AElt которое практически не зависит от величины нагрузочного тока и изменения напряжения и может быть принято постоянным в среднем 20 В,

|

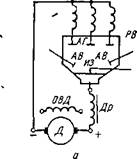

Рис 36 Диаграммы выпрямленного напр я жения (а) и анодных токов (б) |

|

к площади синусоиды за время |

|

Падение напряжения из-за |

2) падение напряжения в результате перекрытия анодов ДЕ2, которое появляется в результате того, что переход тока с одного анода на другой происходит не мгновенно из-за индуктивности обмоток трансформатора Поэтому во время перекрытия горят два анода При этом вторичное напряжение фазы, вступающей в работу, снижается в силу появления индуктивного падения напряжения, а фазы, заканчивающей свою работу, повышается в связи с убыванием тока в этой фазе Мгновенное значение выпрям-' ленного напряжения во время перекрытия равно среднему арифметическому мгновенных значений напряжений горящих анодов, как это показано на рис 36, а При перекрытии анодов напряжение РВ изменится по кривой, изображенной жирной линией, т. е. среднее значение выпрямленного напряжения уменьшается в отношении заштрихованной площади

|

перекрытия анодов (III 21) |

горения фазы.

Л "Р ШІdXTр

’

где т — число фаз вторичной обмотки трансформатора,

Id —среднее значение выпрямленного тока;

Хтр — реактивное сопротивление фазы трансформатора, приведенное к вторичной обмотке,

3) падение напряжения в активном сопротивлении обмотки трансформатора

Д£3 — idR тр> где RT

(III 22)

чтр активное сопротивление фазы вторичной обмотки трансформатора.

Таким образом, среднее значение выпрямленного напряжения, подводимого к якорю двигателя:

Ed = Ed, — Д£і — АЕ2—АЕ3 = Ed„ — АЕі — Jd (хтр-^- - f Rrp

(III 23)

В УРВ изменение величины выпрямленного напряжения проводят по' методу сеточного управления. Принцип сеточного регулирования основан на том, что при наличии на сетке, расположенной перед главным анодом, отрицательного напряжения по отношению к катоду дуга на главном аноде не зажигается и ток от анода, к катоду не проходит. Зажигание дуги на главном аноде вентиля при положительном напряжении на аноде • происходит в момент, когда на сетке отрицательное напряжение изменяется до определенной величины или заменяется положительным.

|

|

|

|

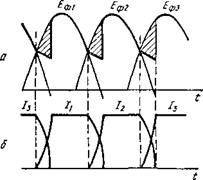

Рис. 37. Пусковые характеристики РВ при иодаче на анод постоянного (а) и синусоидального (б) напряжений

, ( ^ ... , . ^

Значение сеточного потенциала, при котором возникает дуга, называется критическим потенциалом ик. Зависимость между кри - , тическим потенциалом ык и анодным напряжением Ua называется пусковой характеристикой.

На рис. 37, а приведена пусковая характеристика ик = / (f/a) одного из РВ, снятая для случая, когда к. аноду приложено напряжение постоянного тока. При помощи этой зависимости построена пусковая характеристика для синусоидально изменяющегося анодного напряжения (рис. 37, б). Если на сетки РВ подавать потенциал «с ниже критического потенциала цк, то при положительном потенциале на аноде РВ не будет проводить ток.

Зажигание РВ производится подачей на сетку каждой фазы импульсов положительного напряжения Un. Пересечение пусковой характеристики ик с передним фронтом положительного импульса Un определяет момент зажигания дуги. Возникшая в РВ дуга уже не зависит от величины напряжения на сетке, и горит пока на аноДе напряжение положительно. Момент зажигания обычно отсчитывается по углу регулирования (угол запаздывания зажи* і;ания) а,_под которым понимают угол сдвига от точки. естественного зажигания данного анода до подачи положительного импульса на сетку для зажигания дуги. Изменяя угол регулирования а, т. е.

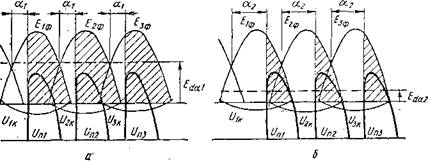

фазу отпирающего импульса относительно анодного напряжений, можно регулировать среднее значение выпрямленного напряжения в пределах от нуля до максимального значения. На рис. 38 показано изменение среднего выпрямленного напряжения Edat и Eda2 Для углов регулирования а! и а2. Как видно из рисунка, изменение величины выпрямленного напряжения при помощи сетки обеспечивается за счет изменения относительного времени горения анодов. При таком регулировании кривая выпрямленного напряжения имеет пульсации, которые возрастают по мере снижения выпрямленного напряжения. Для снижения величины пульсации выпрямленного напряжения, приложенного к якорю

|

Рис. 38. Диаграммы изменения величины среднего выпрямленного напряжения для • углов регулирования а, (а) и а2 (б) |

двигателя, и улучшения формы выпрямленного тока в цепь постоянного тока включают катушку с индуктивностью (катодный дроссель Др).

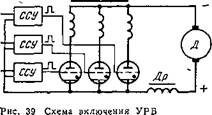

Таким образом, регулирующим элементом в системе УРВ является система сеточного управления ССУ (рис. 39), назначением > которой является создание на сетках отрицательного потенциала, исключающего возможность самопроизвольного возникновения дуги, создания положительных импульсов требуемой амплитуды, ширины и крутизны фронта для отпирания сеток, а также плавное регулирование их сдвига относительно анодных напряжений (плавное регулирование величины выпрямленного напряжения от 0 до

100% иЛ).

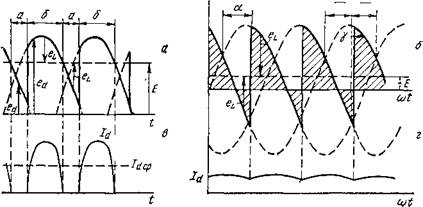

Для случая, когда УРВ служит для питания двигателя постоянного тока, и если принять, что в цепи УРВ •— якорь двигателя отсутствует индуктивность, то сила тока в этой цепи определялась бы разностью между выпрямленным пульсирующим напряжением трансформатора ed и э. д. с. двигателя Е, величина которой практически постоянна для установившегося режима работы. Так как РВ обеспечивает пропускание тока в одном направлении, когда анод положителен по отношению к катоду, то в периоды времени, соответствующие участкам а (рис. 40, а), когда э. д. с. двигателя Е больше выпрямленной э. д. с. трансформатора ed,

ток в цепи двигателя прерывается и резко возрастал бы в периоды времени, соответствующие участкам б, так как сопротивление главной цепи мало. Работа двигателя в таком режиме невозможна из-за больших толчков тока в якорной цепи.

Однако в главной цепи системы УРВ—Д имеются индуктивности обмоток трансформатора, катодного дросселя, обмотки якоря, питающих шин, э. д. с. самоиндукции которых eL препятствует изменению тока в цепи якоря. В периоды временгі, когда ed меньше Е (участок а), э. д. с. самоиндукции eL складывается с edu препятствует уменьшению силы тока якоря, обеспечивая на аноде положительный потенциал для прохождения тока. В периоды времени, когда ed больше Е (участок б) и ток в якоре возрастает, э. д с.

самоиндукции eL вычитается из ed> препятствуя увеличению силы тока якоря.

|

|

Таким образом, при работе РВ на аноде каждой фазы благодаря э. д. с. самоиндукции eL поддерживается положительный потенциал, отличающийся от Е двигателя - на величину падений напряжений АЕХ + ДЕ2 + ДЕ3. Другим ц словами, если ток в якорной цепи двигателя не прерывается, то с учетом падений напряжений ДЕъ ДЕг и АЕ3 э. д. с. двигателя равняется среднему выпрямленному напряжению РВ.

При малых значениях среднего выпрямленного напряжения благодаря э. д. с. самоиндукции Обеспечивается прохождение тока и в отрицательную полуволну питающего напряжения (рис. 40, б).

Среднее значение выпрямленного напряжения УРВ в случае непрерывного тока в якорной цепи (L — оо) при холостом ходе

■+а

|

УИЕ2 cos у dy |

|

У~2Е2 — sin • п |

|

Ен = |

|

: Ed0 cos а. (III.24) |

|

cos а = |

|

2л |

Среднее значение выпрямленного напряжения УРВ в цепи выпрямленного тока с учетом падений напряжения AElt АЕ2 и АЕ3

|

■id(xT p- |

-£t+R тр). (III.25)

Ed — Ed„ cos а — AEi-

Как известно, запас электромагнитной энергии в индуктивности W = ЫУ2.

При малых значениях тока 1 d запас электромагнитной энергии в индуктивностях может оказаться недостаточным для получения необходимого значения э д с. самоиндукции eL и поддержания непрерывного тока через выпрямитель. В этом случае ток прерывается (дуга гаснет) при некотором снижении ed относительно Е (рис. 40, в), т. е. в периоды времени а, которые несколько уменьшаются за счет действия eL.

При прохождении в главной цепи прерывистого тока равенство между э д с двигателя и средним выпрямленным напряжением РВ с учетом падений напряжения А£ь АЕ2 и АЕ3 нарушается, т. е. уравнение (їїI 25) для такого режима недействительно.

|

|

|

Рис 40 Диаграммы выпрямленного напряжения (а и б) и анодных прерывистых (в) и непрерывного (г) токов |

|

Е |

|

£Г т, /77 |

При. прохождении прерывистых токов напряжение к двигателю подводится толчками, что сопровождается толчком тока в главной цепи. При этом из-за малого сопротивления якорной цепи толчки тока Id достигают такой величины, что среднее значение тока Idcp обеспечивает необходимый момент для ^преодоления нагрузки. Скорость двигателя при этом определяется мгновенными значениями ed выпрямленного напряжения за время горения анода и э. д. с. двигателя при большой длине участка а может значительно превышать по величине среднее выпрямленное напряжение, определяемое по уравнению (III 25). Поэтому в сисіеме УРВ—Д, когда ток становится прерывистым (это явление особенно наблюдается при холостом ходе двигателя), скорость двигателя возрастает. Одной из задач катодного дросселя является снижение критического значения тока (после которого выпрямленный ток становится прерывистым) и тем самым уменьшение роста скорости при малых нагрузках двигателя.

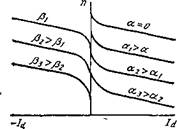

Механические характеристики системы УРВ—Д, определяемые по уравнению

Ел cos» - ABi (*тр - ЯГ + *тР + Яя )

» = * ~ -— и <П1-26)

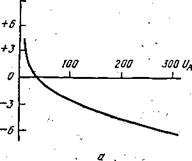

для выпрямительного режима работы, приведены на рис. 41, г (I квадрант).

В области непрерывных токов механические характеристики системы'УРВ—Д сходны с характеристиками системы Г—Д. Крутизна' их больше вследствие увеличенного падения напряжения

|

Рис 41. Механические характеристики системы УРВ-Д |

в выпрямителе, вызванного главным образом снижением напряжения за счет перекрытия горения анодов

(Хтр-^ Id). При переходе от малых

нагрузок к холостому ходу имеет место крутой подъем характеристик, характеризующий появление прерывистых токов. Чем глубже регулирование РВ (чем больше угол регулирования а), тем больше величина тока, при котором начинается подъем скорости.

Отметим также, что при работе в выпрямительном режиме РВ трансформатор со стороны первичной обмотки является потребителем энергии, а со стороны вторичной обмотки является источником энергии, т. е. направление тока совпадает с напряжением э. д. с. вторичной обмотки.