Вязкость золей из очень малых частиц при низких рН

На той стадии, когда большая часть мономера уже превратилась в частицы, но последние еще не начали агрегировать, можно подсчитать вязкость золя из объемной доли дисперсной фазы. Такая фаза представляет собой кремнеземные частицы с водой, удерживаемой на их поверхности водородной связью.

Как показано Дальтоном и Айлером [132], на поверхности кремнезема имеется монослой молекул воды, связанной водородной связью с группами SiOH поверхности. В отношении вязкости такой слой ведет себя подобно дисперсной фазе.

На основании формулы, описывающей состав частицы (гл. 1), для частицы диаметром d (нм) имеем

S' 11,5d&23ds - W. Zd&^ifid2

Где ОН — присутствующие на Поверхности частицы силаноль - ные группы. Каждой ОН-группе соответствует одна молекула Н20, удерживаемая водородной связью, так что с позиции вязкости состав частицы кремнезема дисперсной фазы определяется как

L,5Јfs023d3 _ I2,3rf20H24iM2 (Н20)24;М2

Где d — диаметр, эквивалентный безводной частице Si02. Более просто эта формула записывается как

S 'п. ойрОгз^з (Н20)369(Я

Это соотношение позволяет оценить:

Молекулярную массу, эквивалентную безводной форме кремнезема (Si02) х == 690 d^i

Отношение масс Н20 : Si02 (664,2d2 : 690d3 = 0,963d-1); объем дисперсной фазы, отнесенный к грамму Si02 (0,45 + + 0,93d"1).

Объемную долю дисперсной фазы можно подсчитать, если известно содержание кремнезема в золе и размер частиц. Например, в 1 мл золя с содержанием 2 % Si02 и размером частиц 1,5 нм имеется 0,022 мл дисперсной фазы. Из уравнения Муни (рис. 3.30) получаем, что значение (пг—1) составляет 0,055.

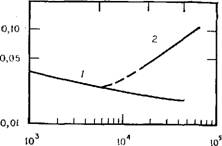

Типичные значения вязкости, полученные расчетным путем, показаны на рис. 3.35. Видно, что существует интервал значений, в котором при различных концентрациях кремнезема на вязкость золя при рН 1,5—3 может оказывать влияние размер частиц.

|

Рис. 3.35. Рассчитанная зависимость вязкости золя, состоящего из очень малых дискретных частиц, от их размера. чг — относительная вязкость; / — золь с концентрацией 15 г Si02/100 мл; 2 — 6,34 г Si02/'100 мл; 3 — 2,0 г Si02/100 мл; L — предельное значение для частиц большого размера (см. текст). |

Очевидно, что мономер в воде при его содержании в несколько процентов не должен давать вклада в величину вязкости, большего, например, чем относительно большая по размеру молекула глицерина. Вероятно, что ниже определенного размера, скорее всего в пределах 1—1,5 нм, полимерные образования ведут себя не как частицы, а скорее как олигомеры. Так, Айлер [116] обнаружил, что вязкость раствора поликремневой кислоты, полученного из силиката натрия с отношением 3,25, при содержании 6,34 % Si02 и при рН 1,7 составляла 1,11 относительно раствора сульфата натрия. Вязкость возрастала до 1,15 по мере того, как степень полимеризации (определяемая криоскопическим методом) повышалась от 4 до 23, причем последнее значение соответствовало частицам безводного Si02 размером 1,25 нм. Как видно из рис. 3.35 (кривая 2), при содержании SiO; 6,34 г/100 мл золя рассчитанные значения (сплошная линия) для частиц размером 1,25 нм значительно выше, чем экспериментально наблюдаемое значение (кружок на пунктире). Это показывает, что частицы меньше 2 нм не оказывают такого сильного воздействия на вязкость, как большие по размеру. В том случае, когда размер превышает 2 нм, вклад малых частиц в величину вязкости становится значительно заметнее, чем больших по размеру.

|

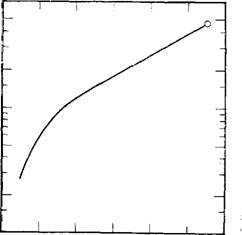

Диаметр частиц, нм 2 3 4

Молекулярная масса Рис. 3.36. Зависимость приведенной величины вязкости золя поликремневой кислоты от молекулярной массы в процессе роста частиц и их агрегации (но Данным Аккера [133а]). 1 — одиночные частицы; 2— агрегаты; молекулярная масса выражена в а. е. м. |

Если бы удалось выполнить тщательные исследования вязкости на начальных этапах полимеризации при низких рН и при концентрациях, когда еще происходит рост частиц, но не началась агрегация, то подобное состояние системы может быть представлено данными, показанными на рис. 3.36 зависимостью в логарифмическом масштабе приведенной величины вязкости от молекулярной массы кремнезема, т. е. уравнением Стодин - жера в графической форме. Кривая 1 показывает рассчитанные значения вязкости в случае дискретных частиц небольшого размера. Кривая 2 представляет экспериментально полученные Аккером [133а] значения вязкости для агрегатов частиц. Как показано на рисунке пунктиром, должна существовать и переходная область.

Чтобы подсчитать объемную долю микрогеля в ходе превращения золя в гель, необходимо учитывать отношение вязкости в момент измерения к вязкости золя до начала гелеобразования, а не к вязкости только лишь водной среды. Аккер [133а] представил именно такие данные для золя кремневой кислоты, приготовленного нейтрализацией раствора силиката натрия с от

ношением Si02: Na20 3,25 при рН 1,5. Золь содержал 15 % Si02 и превращался в гель в течение 110 мин. Начальная вязкость составляла 5,4 сП. Таким образом, относительная вязкость в любой момент времени представляет собой отношение вязкости в момент времени t к вязкости в момент времени ^ = 0. Чтобы подсчитать объемную долю дисперсной фазы (микрогеля) С,

|

|

|

0,5 |

|

О 20 40 60 80 100 Время, мин |

|

Рис. 3.37, Зависимость объемной доли микрогеля от длительности старения золя в процессе гелеобразования. (Рассчитана по данным Аккера [133а].) |

Можно использовать уравнение Муни для этих относительных значений щ! цо. Такая интерпретация данных Аккера показана на рис. 3.37.

Следует отметить, что, по данным Аккера, примерно через 30 мин после начала эксперимента, когда молекулярная масса, определенная методом рассеяния света, составляла 14 000, наблюдалось линейное соотношение между lg С и t для 15%-ного золя, состоящего из дискретных частиц размером 6 нм (рис. 3.31). Это показывает, что частицы или небольшие агрегаты кремнезема добавляются к большим растущим агрегатам в соответствии с реакцией первого порядка. Аналогичное предположение о том, что разновидности с большими молекулярными массами связываются с разновидностями кремнезема, имеющими меньшую молекулярную массу, было высказано и Аккером. Но на основании измерения величины вязкости он допускал лишь линейный ход полимеризации. Однако, как было

показано выше, изменение вязкости может в одинаковой мере хорошо объясняться как на основании процесса роста областей микрогеля, так и на основании процесса затвердевания системы до состояния непрерывной сетки геля, когда объемная доля микрогеля при этих частных условиях достигала значения 0,5.