Теплонспользующие установки промышленных предприятий

Теплоотдача при фазовых превращениях

На поверхности, температура которой ниже температуры насыщения, возможны два вида конденсации пара: капельная, если конденсат не смачивает поверхность, и пленочная, если конденсат смачивает поверхность.

При пленочной конденсации сухого насыщенного пара на вертикальных трубах и стенках без учета влияния скорости можно пользоваться уравнением Нуссельта [42]:

Для более точных расчетов значения X, р, ц берут при температуре пленки /пл = (/с + М/2 (г — скрытая теплота парообразования, определяемая по температуре стенки).

Можно использовать и более точные формулы. Для их выбора необходимо определить число Гр игу ля

При 7. < 2300 имеет место ламинарный режим течения. Коэффициент теплоотдачи можно получить по формуле Д. А. Лабун - цова [45]|

А = 3,8 ~ [Н (/„ - <с)]0-22’ ^2>27)

Где

А| )1/3А; А1=^-. и2/ гру

Для 2 > 2300 в случае пленочной и смешанной конденсации

А = дша4’ (2.28)

Где

1?е = [253 4- 0,069 (Рг/Ргс)С125 Рг°-5 {1 — 2300)]4 3.

При значениях м>пр > 1 необходимо учитывать влияние скорости движения пара на теплопередачу. В этом случае коэффициент теплоотдачи следует рассчитывать по формуле [9]

А/а,, = гв^П&^НиТ0^' (2.29)

Здесь а„ — коэффициент теплоотдачи для неподвижного пара, подсчитываемый по формуле [42]

.25

Где 1>пл = Ан — г“с; — характерный размер (для горизонтальных труб Ы—<1, для вертикальных = Н); коэффициент А = 1 для горизонтальных труб, А= 1,57 для вертикальных;

П ______ ЮпРн»„. ______________

По-—- 14 и"-~

Формула (2.29) применима при давлениях водяного пара 0,05—105 Па, температурном напоре 2—20 °С, По < 800 для области 500 < Яе < 6 -103. Для области 46<Ие<Й04 и температуры 25—80 °С [8] предложена формула

А/а„ = 1 +9,5.10_аКе'1'^''<"к. (2.30)

При конденсации перегретого пара и небольших температурах перегрева коэффициент теплоотдачи вычисляют по этим же формулам, но вместо г подставляют величину I = г + С„ (^п—Л.)- Определим средний коэффициент теплоотдачи при пленочной конденсации чистого медленно движущегося водяного пара на вертикальных трубах, когда р" (цу")2 < 30 и 1?е,< < 100 [42]:

А= 1,1 ЗА Е/, (2.31)

|

|

|

Где А = 3600 |

Ег — поправочный коэффициент

На шероховатость и загрязнение ьнешней поверхности труб (характеристика поверхности): для чистых латунных труб и труб из нержавеющей стали ег = 1.0; для остальных цельнотянутых труб гг = 0,80; для сильно окисленных шероховатых поверхностей

|

-г = 0,85. При движении со скоростью р" (а/')2 > 30 и Рек > 100

|

(2.32) в функции от ^к = (^+А:)/2 можно получить по графикам [42].

|

(2.33) |

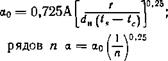

![]() В случае пленочной конденсации неподвижного или медленно движущегося водяного пара на поверхности горизонтального пучка труб при р"(ш")2<30 и Иек < 50 согласно рекомендациям [42] находим для верхнего ряда

В случае пленочной конденсации неподвижного или медленно движущегося водяного пара на поверхности горизонтального пучка труб при р"(ш")2<30 и Иек < 50 согласно рекомендациям [42] находим для верхнего ряда

|

|

Для пучка с числом

С учетом скорости движущегося еверху вниз пара

При 400 < р" (ы>~)2 < 6000 а, = ЗОП?'08ПГ°,125ао. (2.34)

Здесь

|

П Ы'У р’ „ 360(Ы3НРК

|

Ш" — скорость пара в узком сечении первого ряда труб.

При конденсации пара внутри горизонтальных труб средний коэффициент теплоотдачи определяем по формуле [23]

|

40 |

|

Где Иео = |

|

Збоо-^РшЛ, |

|

Пл |

|

; XI, х2 — массовые паросодержания пото- |

|

|

|

|

![]()

Ка на входе в трубу и на выходе из нее, кг/кг; С — эмпирический коэффициент, равный 0,024 для стальных труб и 0,032 для медных и латунных. Формула справедлива для 0,86 < Рг < 0,96; 5-103 < Ре< 5.105 в области давлений от 1,2 до 9 МПа и тепловых потоках от 1,4-105 до 1,35-10° Вт/(м--ч).

При конденсации в изогнутых трубам в формулу (2.35) необ- днмо ввести поправку

,,= 1 + 1,8^. (2.36)

Для расчета коэффициента теплоотдачи при конденсации в вертикальной трубе рекомендуется (S2J формула

А = 0,1 К7А‘,7+0,2А2Л (2.37)

А == ^ Pl™. w =

(?*.,л)2'Я Ргп ’ ° 3600гРп ,йн '

Она справедлива при 0,6<А<4-10а, Ю<(7<8-105, длине

Труб 1—7 м, диаметре 10—20 мм для области давлений от 0.1 до 9 МПа.

Коэффициент теплоотдачи со стороны раствора в зоне развитого пзырькового кипения внутри труб определяем по формуле Кичигина — Тобилевича 136):

3,25 • 10“4Х°- ’ С’’л Pu’?fiV' тр°- V’1

„ — ___________ Р_Р_ р 4 /о оо

Г(p*)°..2Deь.'-. •

В начале расчета значение тепловой нагрузки задаем, а затем уточняем. Ориентировочно q = (10*-f-3-104) Вт/(м2-ч).

Теплоотдача на погруженных поверхностях при развитом кипении не зависит от формы и ориентации поверхностей и описывается уравнением [44]:

Nu* = С ReM3; (2.39)

Для Re« < 0,01 С = 0,0625, п = 0,5; для Re* > 0,01 С = 0,125,

П = 0,65. Уравнение (2.39) справедливо в области значений

10— < Re;K < Ю4; 0,86 < Ргж < 7,6; w < 7 м/с.

Здесь

Реж = ^; Рг=^; АГиж = ^; /ж =-1/?к/а;

Ж ж ж z

W — Q —-3-- R — 2l*H • / — CpAt VJL

2.2. Коэффициент сопротивления трения при течении в трубах и каналах

При ламинарном режиме течения вязкой жидкости в гладких трубах [104] коэффициент сопротивления

)* = 64/Re. (2.40)

Универсальный закон сопротивления Прандтля для гладких труб запишем в форме

Рк = 218(1?еК1)-0.8. (2.41)

В области до І? е = 105 уравнение (2.41) хорошо согласуется с

Эмпирическим законом Блазиуса

X* - 0,3164Не-°'м. (2.42)

Закон сопротивления при полном проявлении шероховатости

Имеет вид

:----- зг1----- Га - (2-43)

Получена формула, хорошо описывающая всю область от режима без проявления шероховатости до режима с полным прояв* лением шероховатости:

При кш -*■ 0 формула (2.44) переходит в (2.41), а при Ие-э-со— в (2.43).

Коэффициент сопротивления трения шероховатых труб получим из уравнения

= 0,1 (1,46^+ ^)°,И (2-45)

Справедливого для Ре>4-103 и = 0,08■ 10 3 —12,5.10—3.

Коэффициент сопротивления технически гладких труб при 10* < Ие< 10е

Х; = -7------- !------- г=-. (2.46)

(1.8^ Ре —1.64)2 ;

Коэффициент сопротивления трения гладкотрубных пучков труб с симметричным расположением при продольном обтекании турбулентным потоком для 1 < < 10, 2-101 < 1?е<5‘105 в тре

Угольной и квадратной решетках аппроксимируется формулой

|

+ ІТ-1 |

![]()

|

Хпо - 0,6 |

![]() Х0. (2.47)

Х0. (2.47)

Коэффициент сопротивления гладкотрубных коридорных поперечно

Обтекаемых пучков для ф = ^-> 1,24

“|1

5 = 0,53 I Ие-0’138, (2.48)

Где = 5/^1,; I — число рядов труб по потоку.

Коэффициент сопротивления для шахматных пучков при поперечном обтекании и 6-103 < 1?е < 6-Ю4 определяется по одной из следующих формул:

Для А = < 0,53 1 = ^8 (1 + 1) Яе-°'к; (2.49)

Для 4 > 0,53 е = 3,86 (I + 1) У~&Яе~*-я. (2.50)

5, Лп «И*..

Здесь ']л = - т-; фя = -г-; Ке = —; ю — скорость потока в узком

Н ®и

Сечении при средней температуре в рассматриваемом участке.

Коэффициент сопротивления трения для гофрированных пластин приведен в табл. 2.1, Наиболее полно данные о коэффициентах сопротивления трения в каналах пластинчатых теплообменных аппаратов представлены в работе [6].