Пороки древесины

В лесу даже соседние деревья отличаются одно от другого, а за долгий век (сосна или ель живут по 300 лет) эти различия

229

|

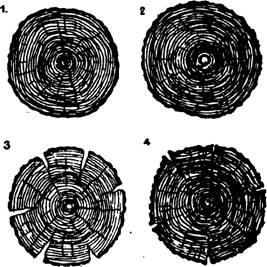

Рис. 82. Сучки I — заросший; 2 — Несросшиеся; 3 — сросшиеся |

Накапливаются и по меркам строителей становятся очень существенными. Для строительства считается лучшей сосна в возрасте 80—120, а ель. 100—150 лет, но никогда не бывает двух одинаково хороших бревен, у одного из них недостатков всегда меньше, чем у другого.

Недостатки древесины именуют "пороками". О них надо знать хотя бы самое главное, чтобы сделать правильный выбор или проверить древесину. Различают пороки здоровой древесины и пороки, возникающие как следствие заболевания и разложения древесины.

Типичными примерами пороков здоровой древесины являются сучки, т. е. основание ветвей, заключенное в древесине (рис. 82). Не все сучки проявляются на поверхности бревна, так, если ветка обломилась у самого ствола, то новые годичные слои могли закрыть это место, но внутри сохранится Заросший сучок; когда живые ветви отрубают при валке леса, то сучки от них оказываются Сросшимися с основной древесиной ствола. Они, так же как и заросшие сучки, оказывают отрицательное воздействие на несущую способность, но существенного снижения качества можно ожидать от сучков тех отмерших веток, которые не обламывались несколько лет и вокруг которых наросли новые годовые кольца, не связанные с сучком. Такие сучки называют Несросшимися, на них необходимо обратить главное внимание, потому что они бывают не только выпадающие, но, что более всего недопустимо, рыхлые и "табачные". С выпадающими сучками каждый когда-нибудь да встречался, некоторое количество выпадающих сучков, если расстояние между ними превышает 30—50 см может быть и допущено, но надо отказаться от приобретения тех бревен, в которых будут замечены сучки рыхлые и табачные. Рыхлые — сучки в стадии гниения, полностью потерявшие прочностные свойства, часто бывают отчетливо заметно

Б)

|

|

|

|

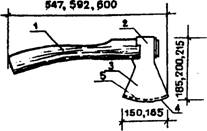

Рис. 83. Пороки древесины

Косослой; б — трещины: 1 — метик; 2 — отлуп;

3 — солнечные трещины: 4 — морозобоины

Ны в виде черной смолистой массы; Табачные — сучки, распавшиеся в бурую порошкообразную массу и легко

Растирающиеся в руках.

Из пороков здоровой древесины нежелательна сбвжисгосгь — порок формы ствола — уменьшение толщины ствола от комля к вершине, превышающее 10 мм на каждый

Метр древесины (1%).

У растущего дерева иногда по закрученным трещинам коры заметен такой порок, как Косослой — винтообразное расположение волокон (рис. 83.а). В бревнах из таких деревьев при снятии коры хорошо заметны спиралеобразные направления не только волокон, но и смоляных ходов, трещин, полосок. Эти бревна при распиловке дают доски и брусья пониженной прочности, поэтому такую древесину стараются использовать в виде бревен, но и бревна с косослоем дают повышенную усушку, коробление, имеют меньшее сопротивление изгибу и растяжению. Лучше без особой нужды не брать для дома косослойные бревна.

За длинный и нелегкий век в лесу елочкам и сосенкам приходилось не раз переносить резкие изменения температуры, испытывать на себе воздействие ветра. С этими обстоя-

231

Тельствами связано появление различных трещин (рис. 83,6), главные разновидности которых: Метчк — радиальные трещины от середины в сторону наружных слоев; Отлуп — Трещина в середине, идущая по годовому слою;

Морозобоина — трещина вследствие разрыва наружных слоев, образующаяся при больших морозах; Солнечные, или трещины усушки, образующиеся за счет более быстрого высыхания наружных слоев, которые стремятся уменьшить свой объем, но из-за сопротивления сырых внутренних слоев происходит разрыв по радиусу.

Особенно опасны трещины в зонах соединения деталей по плоскостям скалывания, где они категорически запрещены. Вне этих зон суммарная глубина трещин (в случае их симметричного расположения на противоположных сторонах элемента) может доходить до четверти, в крайнем случае трети диаметра. Если трещина одна, то допустимая ее глубина не более чем на треть или'полдиаметра бревна.

На качество лесоматериала отрицательно влияют также повреждения насекомыми, проживающими под корой растущего дерева или бревен, хранящихся на складе. Казалось бы. какого ущерба можно ждать от жука-короеда, серого плоского усача и других, часто совсем крохотных, поселенцев. В результате неустанной деятельности, например, черных усачей, рогохвосток и некоторых других жуков в бревнах появляются ходы глубиной более 5 см и диаметром более 6 мм. Такие бревна должны быть отбракованы, вплоть до перевода их в дрова. Но не нужно обольщаться, если червоточина имеет размер всего несколько миллиметров и не может влиять на прочностные свойства бревна — оказывается, что жуки часто заносят еще более мелких вредителей древесины — споры грибов, вызывающих гниль. От таких бревен, пусть и дешевых, лучше отказаться.

Теперь перейдем к порокам, связанным с заболеванием и разложением древесины от деятельности дереворазрушающих грибов и бактерий. Процесс этот мы называем "гниением", не задумываясь о его сложности и целесообразности в общем круговороте в природе. Забота грибов и бактерий — превратить древесину в легко растворимое в воде вещество, которое способно служить питательной массой для дальнейшего роста грибов. Внешние признаки гниения известны: меняются цвет, запах, древесина размягчается, становится рыхлой.

Болезни древесины могут появиться в лесу, на складе, в процессе эксплуатации дома. Если срубленное дерево свободно от грибковых поражений или пораженная часть отделена и ликвидирована, то можно не опасаться лесных грибов. Бывают сложности с выявлением красной гнили на сосне, ели

232

И лиственнице, так как эта болезнь развивается внутри ствола на растущих деревьях, внешне ничем себя не выдавая. Глухой звук при простукивании стволов укажет на ее наличие, а чистое и звонкое звучание — на здоровую древесину.

Складские грибы поселяются на бревнах и в плохо проветриваемых штабелях, их легко обнаруживать по изменению окраски древесины. Синева, краснота, желтизна и другие оттенки появляются при разложении содержимого клеток древесины. Большинство складских грибов не разрушает стенок этих клеток, т. е. механические свойства древесины серьезно не нарушаются. Поэтому синева еще не опасность, при эксплуатации древесины в сухих местах влияние этого порока не особенно скажется на длительности жизни конструкции.

Долговечность и надежность построенного — главные проблемы строительства. Среди факторов, которые могут в короткий срок привести к разрушению древесины, можно назвать и домовые грибы. Они начинают поражать дом с элементов в подпольях, подвалах, где нет солнечного света и свежего воздуха, и особенно активно размножаются при температуре 12—15°С и влажности древесины 22—55%.

Дерево превращается в коричневую труху, распадаясь на продольные и поперечные трещины, а огромное количество спор, которое дает грибница, легко заражает здоровую древесину. Переносчиками спор и источниками заражения могут быть ветер, животные, насекомые, да и просто соприкосновение здоровой древесины с грибницей. Существует три обязательных условия, выполнение или невыполнение которых может активизировать или прекратить развитие грибковых заболеваний, — положительная температура, наличие влаги и наличие кислорода. Отсутствие любого из них останавливает процесс гниения — не гниют деревянные части, постоянно находящиеся при отрицательных температурах, не гниет сухая древесина, не загнивают деревянные сваи, покрытые водой. И наоборот, как уже отмечалось, больше всего проблем с защитой тех конструкций, которые оказываются в зонах с переменной влагой (в местах выхода из земли, например). Древесина лиственных пород больше, чем хвойных, подвержена загниванию, поэтому зона ее эксплуатации ограничивается внутренними помещениями с нормальными условиями

Влажности.

Для защиты древесины от разрушения грибами и насекомыми используют Антисвпгирование — обработку специаль-ными водорастворимыми, маслянистыми и другими составами. Антисептики применяют до начала строительства в процессе хранения, если при обследовании были замечены поражения или сама местность имеет массовое распростра-

233

|

|

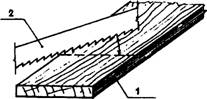

Рис. 84. Топор (масса 1,1, 1,4 или 1,7$ кг)

1 — топорище; 2 — обух; 3 — полотно: 4 — лезвие; 5 — фаска

Нение вредителей. В обычных условиях для профилактики нужны простейшие меры: своевременно удалить кору, так как она является главным местом для массового развития насекомых и питательной средой, способствующей загниванию;

Хранить лесоматериалы только в сухих и проветриваемых штабелях; содержать место хранения в надлежащем санитарном состоянии. '

Плотничий инструмент и то применение

Топор (рис. 84) может все — им рубят и колют, выбирают пазы и обрабатывают древесину. А старая сказка утверждает, что при солдатской смекалке из него можно суп сварить да досыта накормить. Естественно, о нем и заботиться надо как следует: обихаживать топорище, следить за насадкой и не жалеть времени на заточку лезвия. Топорище — не большущий топор, а всего лишь его деревянная рукоятка, которой положено быть отшлифованной, пропитанной олифой с добавлением до 10% охры и покрытой бесцветным лаком. Прочность насадки обеспечивается расклиниванием топорища в обухе топора. Клин со временем может рассыхаться и обминаться и требовать замены. Не жалейте времени на уход за лезвием, ибо самая большая экономия сил и времени достигается за счет хорошей заточки.

Известно, что работа хорошо заточенным лезвием инструмента уменьшает сопротивление древесины в 1,5—2 и более раз. Можно предположить, что усилия, затраченные на поддержание в хорошем состоянии инструмента, многократно окупятся в нашей последующей работе.

Точат топор на круглом мокром точиле, которое вращается навстречу топору, лезвие смачивают и охлаждают. Поддерживая топор за обух и середину топорища, слегка стачивают фаски, стараясь не изменить угол заострения (заточки) лезвия. Лезвие одинаково затачивают с двух сторон, периодически поворачивая с одной стороны на другую. Заусенцы, образовавшиеся на острие, снимают после заточки

214

|

|

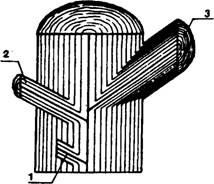

Рис. 85. Перерубка (а) и отмывание (б) бревна

Круговыми движениями топора по смоченному водой мелкозернистому бруску. Лезвие получится особенно гладким и ровным, если его дополнительно обработать оселком. Круговыми движениями смоченного оселка, слегка прижимаемого к фаске, правят ее с одной и с другой стороны лезвия.

Рубка и теска древесины. К работе с топором лучше всего приспосабливаться, начиная с элементарных операций — удаления коры, заготовки прокладок для укладки бревен, перерубки бревен и др. (рис. 85). Например, бревно, которое необходимо перерубить, после разметки укладываем на подкладку и делаем прямую глубокую зарубку, наискосок к ней — вторую зарубку, удаляем вырубленный клин древесины и продолжаем работу в том же порядке, чередуя прямые и наклонные зарубки. Перерубив половину бревна, поворачиваем его на 180 и все операции повторяем, обращая внимание на то, чтобы взаимно совпадали зарубки с обеих сторон.

Бревна наружных стен обычно обрабатывают на один. а внутренних — на два канта. Кант — сторона бревна, обработанная путем тески или пиления. Теску на один кант начинают с разметки на торцах, делают насечки в этих местах и закрепляют в них шнур, натертый мелом. Оттянув шнур вверх и опустив, получим линию тески вдоль бревна. Само бревно должно лежать на подкладке, закрепленное скобами

231

|

А) |

|

6) |

|

В) |

|

|

|

|

|

|

Рис. 86. Разметка бруса

А — наибольшего сечения; б — наибольшей жесткости;

В — наибольшей прочности

Для предотвращения поворачивания. Плотник располагается так, чтобы бревно находилось между его ногами, а отесываемый кант — справа. Отесывание делают от вершины к комлю. Работа состоит из трех операций: нанесения зарубок, снятия щепы и окончательной зачистки. Зарубки просекают резкими ударами топора через 25—30 см вдоль отбитой мелом линии на глубину, меньшую окончательной на 1—2 см. Сильным взмахом топора снимают щепу на участке до первой зарубки, отводя топор вправо и действуя им как рычагом. Затем срубают по несколько участков сразу, может быть вначале по одному, а по мере приобретения навыка по два-три участка. По окончании грубой обтески точными движениями зачищают поверхность, отделяя мелкую и тонкую щепу. Следите за положением ноги, она всегда должна находиться на безопасном расстоянии.

Отесывание второго канта потребует поворачивания и перезакрепления бревна, Иногда возникают проблемы при вытесывании брусьев, т. е. при отеске на четыре канта, когда решается вопрос о рациональной разметке, Полезно знать три правила: для получения бруса наибольшего сечения делают самую простую разметку — соединяют концы взаимно перпендикулярных диаметров (рис. 86,а); для получения бруса, дающего наименьшей прогиб, т. е. бруса наибольшей жесткости, диаметр бревна делят на четыре равные части, из которых две внутренние части — ширина бруса, равная радиусу, а высоту находят, восстанавливая перпендикуляры и соединяя полученные точки, таким образом получают соотношение сторон 4:7 (рис. 86,6); для разметки бруса, способного выдержать наибольшую изгибающую нагрузку, т. е. бруса наибольшей прочности, необходимо на торце разделить диаметр бревна на три равных отрезка и из концов среднего восстановить пер-

236

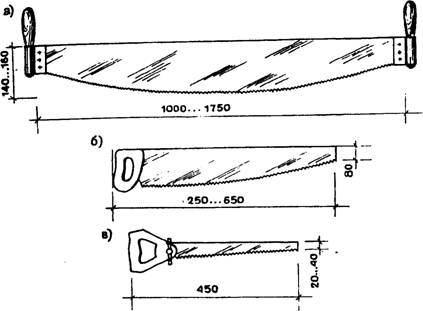

Рис. 87. Пилы

А — двуручная поперечная; б — ножовка широкая поперечная; в — ножовка узкая

Пендикуляры в двух противоположных направлениях. Их пересечение с окружностью торца даст две точки, соединив которые с двумя концами диаметра, проведенного вначале разметки, получим брус с соотношением сторон 5:7 (рис. 86,в). Такие брусья часто идут на балки перекрытий и другие ответственные конструктивные элементы.

Пила и пиление древесины. Упоминание о топоре у всех вызывает одинаковые ассоциации, а название "пила" — у каждого свои образы, очень уж много разных пил в лесопилении, плотничном и столярном деле. Все они имеют ряд резцов, называемых зубьями, а сами зубья могут располагаться на стальном диске, полосе и др. Нас интересуют пила-ножовка и поперечная двуручная пила, так как они в плотничных работах так же важны, как и топор (рис. 87). Топор и пила вместе делают чудеса, стоит только овладеть мастерством.

Работе с топором мы начинали учиться с рубки древесины. т. е. отделения излишка бревна. Эту же работу вы сделаете быстрее и легче с помощью ножовки (если бревно небольшое) или вдвоем с напарником, используя поперечную пилу, если бревно побольше.

237

Ножовки — ножевые пилы, бывают для поперечной или продольной распиловки, но есть и универсальные. Это один из самых распространенных инструментов, который можно найти во всяком домашнем инструментальном хозяйстве, часто со сменными полотнищами. Правда, редко кто внимательно изучает свою пилу и знает определенно, что каждый зуб имеет три режущие кромки — короткую переднюю и две боковые, что в пазухе скапливаются опилки, откуда удаляются при выходе из пропила и что если бы зубья не были разведены. то толщина пропила равнялась бы толщине полотна, и из-за большого трения такой пилой вообще нельзя бы было работать.

Для поддержания работоспособности пилы нужно затачивать три режущие кромки и разводить зубья, что позволит получить уширенный размер пропила. Пилы затачивают после их разводки. Если нет специального инструмента — разводки, то развести пилу можно обычными плоскогубцами. Зубья разводят, отгибая все четные в одну сторону, а нечетные — в другую, У ножовок с шагом зубьев до 3 мм их отгибают на 0,1—0,3 мм, а с шагом 3 мм и более — на 0,3— 0,6 мм.

Область применения ножовок — относительно небольшие бруски и доски, а физически более трудоемкое пиление бревен и крупноразмерного бруса породило инструмент для двоих.

Поперечная двуручная пила — ТОТ случай, когда сам инструмент требует создания звена по распиловке. К полотну такой пилы с двух сторон приклепаны ушки, в которые вставлены деревянные ручки. Полотна бывают разных номеров и различной длины — от 1 до 1,75 м. Работа вдвоем делает более легким распиливание толстых бревен, бруса и досок на заготовки, не требующие чистой обработки торцов.

Высота зубьев плотничных пил — 12—15 мм и расположены они с таким же шагом, что требует развода 0,4—0,6 мм. Особенно важно одинаково развести зубья, иначе они будут нагружены неодинаково.

В процессе пиления зубья постепенно затупляются, работать становится труднее, а качество работы снижается. Зубья могут сточиться на разную высоту, что необходимо проверить и выровнять фугованием. Для этого трехгранный напильник вставляют в колодку из дерева и, двигая напильником по вершинам зубьев, устраняют разновысокость.

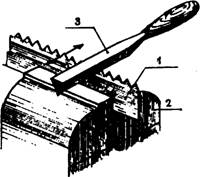

Затачивают зубья трехгранным напильником с мелкой насечкой, проводя им примерно под углом 60—70° к плоскости полотна (рис. 88). Заточку ведут в направлении слева направо в два прохода — сначала точат зубья, отведенные в одну стоив

|

Рис. 88. Заточи* пкяы 1 — пила; 2 — тиски; 3 — треугольный напильник |

Рону, а затем, повернув полотно, смежные зубья. При за-тачивании напильник набегает на зубья, а не сбегает с них. Заточку ведут без сильных нажимов, предохраняя закаленное полотно пилы от перегрева. Нарушение этого требования внешне проявляется как засинение и может испортить хороший инструмент. На каждый зуб должно приходиться одинаковое число движений напильника, лучше это число подсчитывать, а также необходимо следить за поддержанием напильника в одном положении и постоянным усилием давления. Напильник можно натереть древесным углем, чтобы он меньше затупился. Возможные повреждения рук связаны с плохо насаженной рукояткой напильника. Для снятия с зубьев заусенцев нужен напильник с самой мелкой насечкой.

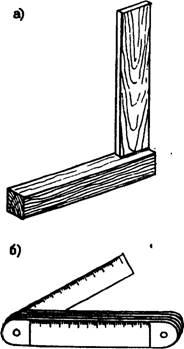

Пиление как трудовой процесс начинается с разметки, поэтому складной метр (рис. 89) часто относят к плотничному инструменту, как и топор с пилой, напильники и др. При работе с древесиной оборудуют верстак с передними и задними тисками, которые используют для продольного пиления, строгания, зарезки шипов и т. д. Для поперечного пиления брусок должен быть свободно уложен на верстак, но так, чтобы отпиливаемая часть бруса свисала с него. Двумя-тремя короткими движениями делают надрез для направления пилы. Брусок поддерживают левой рукой, а правой при помощи ножовки перепиливают ровными без нажима движениями. Не забудьте придерживать отпиливаемый отрезок перед окончанием работы, иначе он обломится и испортит торец.

Для поперечного пиления двуручной пилой бревна или брусья укладывают на козелки или массивные подкладки. Хорошо, когда отпиливаемая часть находится на весу, тогда ее тяжесть расширяет пропил, предотвращая защемление пилы. Полотно пилы располагают перпендикулярно волокнам древесины, вначале делают запил, затем движения удлиняют, переходя в полный размах (рис. 90). Полотно движется без W

|

Рис. 89. Инструменты для разметки А — угольник; 6 — складной метр |

Нажима, каждый из плотников перемещает его только в своем направлении, не помогая напарнику.

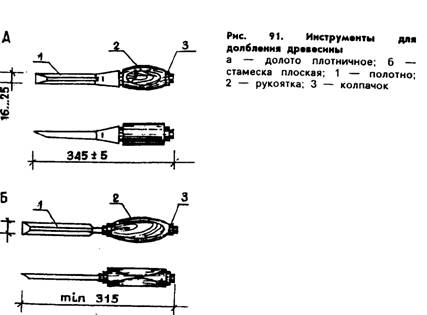

Долото, стамеска и долбление древесины. Мы рассмотрели рубку топором, резание пилами, следующий массовый вид обработки древесины — долбление. Для соединения отдельных деревянных деталей используют шипы, часто вставляют нагели и т. п., под которые нужны гнезда, канавки, пазы, отверстия. Для их долбления требуется долото — заостренный стальной брусок с деревянной рукояткой (рис. 91). Ширина режущей части 10—25 мм, а режущая фаска имеет одностороннюю заточку под углом 25—30°. Слово "долото" понятно нам как инструмент для долбления, равно как и "киянка" (рис. 92), которой бьют по долоту, — все они древ-неславянского происхождения.

Полотно затачивают и доводят в два приема на корборун-довом или песчаном круге, постоянно смачивая водой, и правят на оселке. Важно сохранить угол заострения, не нарушить прямолинейности лезвия, что в первых опытах удается при достаточно аккуратной работе. Заточку облегчает использование приспособлений для закрепления лезвия долота под нужным углом на подручнике кругового точила. Зазубрины и заусенцы

240

|

|

Рис. 90. Наклон пилы при распиловке

1 — доска; 2 — полотно пилы

Снимают круговыми движениями лезвия по оселку, поворачивая полотно с лицевой стороны на тыльную, равномерно прижимая его к поверхности и периодически смачивая для предотвращения посинений. Острота лезвия чувствуется при проведении в нескольких местах мокрым пальцем поперек полотна. Лезвие долота изготовлено из хорошей стали, при правильной заточке оно легко входит в древесину под ударами деревянного молотка-киянки. Работа с долотом физически не утомительна и доставляет в плотницком деле приятные моменты разнообразия.

Для разметки нужны угольник и карандаш. Разметочный Угольник плотника (см. рис. 89) состоит из достаточно массивной пятки (металлической или деревянной) и вставленной в нее под углом 90° тонкой стальной линейки — пера (иногда с миллиметровыми делениями). Разметку под сквозные отверстия делают с двух, а под несквозные — с одной стороны детали. Долото устанавливают на разметку фаской внутрь; если вы еще не освоились, отступите от разметки на 1 мм внутрь, а разницу снимете потом дополнительной доработкой. Придерживая долото левой рукой за рукоятку и направляя поперек волокон, работая киянкой углубляются в древесину. Долото вытаскивают, переставляют в поле гнезда, наклоняя несколько внутрь, снова ударяют киянкой по ручке и, покачивая полотно, вынимают стружку и продолжают долбление. Попеременно вертикальным и наклонным подрубанием выбирают древесину из половины гнезда, затем начинают такое же долбление с другой стороны гнезда. Если нужно сделать сквозное гнездо, то выбирают его примерно на 2/3 глубины и начинают работу с противоположной стороны. Встречное долбление позволяет избежать отколов древесины около гнезда. Долото при стружке более 3—5 мм подвергается относительно большим нагрузкам и может быть повреждено, поэтому не стоит ускорять долбление, лучше в пределах гнезда сделать несколько отверстий.

Окончательную зачистку поверхности гнезда производим Стамеской (см. рис. 91,6). Термин "стамеска" немецкого происхождения и означает "железо для долбления". По стамеске не бьют. а работают ею вручную, зачищая выемки, де-

241

Лая местное прострагивание, подчистку швов. резание по линейке, снятие фасок, зачистку торцов и др. Стамеска — инструмент для окончательной отделки стыкуемых деталей. Многообразие операций, выполняемых стамеской, даже ее некоторая универсальность, способствовали появлению стамесок с лезвиями различной ширины — от 4 до 58 мм, с лезвиями полукруглого очертания для криволинейных кромок и др.

Требования безопасной работы запрещают резать стамеской на себя, на весу, с упором на грудь, укладывать деталь на колени. Пальцы левой руки при резании должны находиться за лезвием полотна, что предохранит от травмирования в результате неловких движений.

Затачивают стамески так же, как и долото, но иной характер работы требует угла заточки 18—20°. Такое заострение облегчает обработку древесины и соответственно предопределяет малые углы резания, снятие тонкой стружки и придание плотничным изделиям законченности и чистоты.

Молоток. О молотке писать легко, все его осваивают с детства. В плотничных работах молоток традиционно нужен для

|

Рис. 92. Киянка |

242

|

Рис. 93. Инструменты а ••би—имя гвоздей А — молоток с гвоздодером; б добойник |

Забивания гвоздей, клиньев. Молоток нужен как при сборке деревянных конструкций, так и отдельных деталей. Плотничный молоток (рис. 93) снабжен гвоздодером, и хотя он не заменяет клещей, но определенные удобства этим приспособлением создаются. Чаще всего используют молоток массой 0,5 кг с ручкой длиной 350 мм, но промышленность выпускает четыре номера молотков для плотничных и столярных работ массой от 200 до 800 г.

Забивание гвоздей — самая известная и самая быстрая операция соединения деревянных деталей. Для гвоздевых соединений существуют нормы расстановки гвоздей: если толщина досок более 10 диаметров гвоздей, то расстояние между рядами гвоздей вдоль волокон не может быть меньше 15 диаметров, а расстояние между осями гвоздей поперек волокон при забивании по прямой составляет 4 диаметра.

Гвоздь, забитый перпендикулярно к направлению волокон. держится прочнее, нежели забитый вдоль волокон. Гвозди, выступающие за соединяемые детали, загибают в направлении

Волокон.

Прежде чем начинать работу, потратьте несколько мгновений на осмотр молотка: расшатавшаяся ручка, закруглившаяся поверхность молотка могут стать причиной непредвиденного прерывания работы или даже травмирования.