Редкоземельные металлы

Место редкоземельных элементов в периодической системе элементов и их электронная структура

К группе редкоземельных элементов (РЗЭ) относится семейство из 14 элементов с порядковыми номерами от 58 (церий) до 71 (лютеций), расположенных в VI периоде системы Д. И.Менделеева за лантаном и сходных с ним по свойствам. Поэтому обычно в эту группу включают и лантан, а элементы называют лантаноидами Ln (т. е. подобные лантану). Кроме того, к лантаноидам примыкают химические анологи лантана - элементы третьей группы скандий и иттрий. Последний ближе по свойствам к лантаноидам, чем скандий, и обычно сопутствует им в минеральном сырье[9]. По физико-химическим свойствам лантаноиды сходны между собой. Это объясняется особенностями строения их электронных оболочек: по мере роста заряда ядра (увеличения порядкового номера) структура двух внеших электронных уровней у атомов лантаноидов одинакова, так как при переходе от одного элемента к другому заполняется электронами глубоко лежащий электронный уровень 4/ (табл.9). Максимально возможное число электронов на /-уровне, равное 14, определяет число элементов семейства лантаноидов.

В нормальном состоянии у атомов лантаноидов (за исключением гадолиния и лютеция) нет электронов на М-оболочке (см. табл.9). Однако для перехода электрона с уровня 4/ на уровень 5d требуется небольшая затрата энергии. Характерная для семейства лантаноидов степень окисления (+3) обусловлена переходом одного электрона с 4/-уровня на Sd-уровень. В этом случае в валентных связях участвуют два внешних электрона оболочки 6s и один электрон оболочки 5d. У некоторых лантаноидов наблюдается, кроме степени окисления +3, также степень окисления +4 или +2. Эти "аномальные" валентности объясняются различиями в прочности связи электронов на 4/-уровне в зависимости от их числа.

Прочность связи электронов возрастает по мере заполнения 4/-уровня наполовину (до семи электронов) или при полном его заполнении до 14 электронов. Поэтому наиболее устойчивой конфигурацией 4/-уровня отличаются атомы гадолиния и лютеция. Степень окисления +4 проявляется у церня и празеодима (первые /-электроны легко переходят на Srf-уровень) и у тербия н диспрозия, следующих за гадолинием. Степень окисления +2 наблюдается у самария, европия и иттербия, т. е. у элементов с числом электронов на /-уровне, близким к 7 или 14.

Лантаноиды (редкоземельные элементы) подразделяются на две подгруппы: цериевую [(La), Се, Pr, Nd, Pm, Sm, Eu] и иттриевую [Gd, Tb, Dy, Ho, Er, Tu. Yb, Lu, (Y)]. Это деление сначала основывалось на различии в растворимости двойных сульфатов, образуемых лантаноидами с сульфатами натрия или калия. В последующем была установлена периодичность в изменении некоторых свойств внутри семейства лантаноидов, соответствующая их разделению на две подгруппы.

Так, наблюдается примерно аналогичное изменение устойчивости валентных состояний в обеих подгруппах, а также в окраске ионов: окраска растворов трехзарядных ионов первых семи элементов близка к окраске последующих семи ионов в обратном порядке (табл. 9). Изменение магнитных свойств трехзарядных ионов также носит периодический характер.

В противоположность перечисленным выше свойствам некоторые свойства элементов изменяются непрерывно. Так, по мере увеличения порядкового номера непрерывно уменьшаются радиусы атомов и ионов (см. табл. 9). Это явление, называемое "лантаноидным сжатием", объясняет постепенное понижение основности элементов от церия к лютецию и обусловливает различия в растворимости солей лантаноидов и устойчивости их комплексных соединений.

Краткие сведения из истории открытия лантаноидов

История открытия РЗЭ сложна. Вначале смеси оксидов лантаноидов ("земли"), выделенные из минералов, принимали за одни элемент. Первыми были открыты "иттриевые земли" финским химиком Гадолнном в 1794 г. в минерале, найденном в Швеции (близ Иттербю) и названном позже гадолинитом. Спустя несколько лет, в 1803 г. немец Клапрот и одновременно швед Берцелнус выделили из "тяжелого камня бастнеза" новую "церитовую землю". Долгое время иттриевую и цериевую земли считали идентичными. В последующем, на протяжении 100 лет были открыты и выделены из иттриевых и цериевых земель все лантаноиды, кроме элемента с порядковым номером 61. Последний, оказавшийся радиоактивным, был получен лишь в 1947 г. Маринским с сотр. из осколков деления урана в ядерном реакторе и назван ими прометием.

Хотя открытие лантаноидов завершилось к началу XX в., многие из них не были выделены в достаточно чистом виде и были мало исследованы. В 50-х годах были разработаны эффективные промышленные методы разделения лантаноидов. В настоящее время все лантаноиды получают не только в виде чистых соединений, но и в виде чистых металлов.

Физические свойства лантаноидов

Лантаноиды - металлы серебристо-белого цвета. Некоторые из них имеют слегка желтоватый цвет (например, празеодим и неодим).

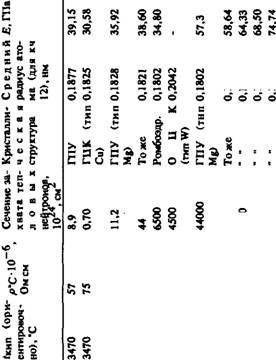

Точки плавления элементов подгруппы церня ниже, чем у элементов подгруппы иттрия. Примечательно, что у самария, европия и иттербия, проявляющих валентность 2+, точки кипения значительно ниже, чем у других лантаноидов. Следует отметить высокие сечения захвата тепловых нейтронов у гадолиния, самария и европия (табл. 10).

Лантаноиды высокой чистоты пластичны и легко поддаются деформации (ковке, прокатке). Механические свойства сильно зависят от содержания примесей, особенно таких элементов, как кислород, сера, азот и углерод. Значения временного сопротивления и модуля упругости металлов иттриевой подгруппы (за исключением иттербия) выше, чем металлои цериевой подгруппы.

Все лантаноиды и лантан парамагнитны, некоторые из них (гадолиний, диспрозий, гольмий) проявляют ферромагнитные свойства. а-лантан переходит в состояние сверхпроводимости при 4,9 К, /3-лантан — при 5,85 К. У других лантаноидов сверхпроводимость не обнаружена даже при температурах ниже десятых долей градуса Кельвина.

Химические свойства лантаноидов

Лантаноиды отличаются высокой химической активностью. Они образуют прочные оксиды, галогениды, сульфиды, реагируют с водородом, углеродом, углеводородами, оксидом и диоксидом углерода, азотом, фосфором. Металлы разлагают воду (медленно на холоду, быстрее при нагревании) и легко растворяются в соляной, серной и азотной кислотах. При температурах выше 180 - 200 °С металлы быстро окисляются на воздухе.

Оксиды лантаноидов отличаются химической прочностью и плавятся при высоких температурах. Так, Се02 плавится при температуре около 2500 °С, La203 - выше 2000 °С.

Гидроксиды лантаноидов 1м(ОН)ъ имеют основный характер н малорастворимы в воде и щелочах. Соответственно понижению основности в ряде лантаноидов от церия к лютецию рН начала осаждения гидроксидов понижается от 7,82 для церия до 6,82 для лютеция.

Хлориды, сульфиты и нитраты трехвалентных лантаноидов растворимы в воде и кристаллизуются большей частью в виде кристаллогидратов различного состава.

Фториды и оксалаты малорастворимы в воде и разбавленных минеральных кислотах. Фториды осаждаются в виде кристаллогидратов состава LnF3 ' 0,5Н20 или безводных солей (например, Рг и Nd). Для оксалатов наиболее характерен состав Z, n2(C204)3 • 10Н20. Растворимость в воде оксалатов элементов иттриевой группы выше, чем цериевой. При нагревании до 500 - 600 °С оксалаты разлагаются с образованием оксидов типа іл203.

К труднорастворимым в воде солям лантаноидов относятся также фосфаты, карбонаты и феррицианиды. Большинство простых солей лантаноидов склонно к образованию двойных или комплексных солей с солями щелочных металлов и аммония, а также рядом солей двухвалентных элементов.

Лантоноиды образуют комплексные соединения со многими органическими веществами. Среди них важное 'значение имеют комплексы, образуемые с лимонной кислотой и рядом аминополиуксусных кислот; нитрилотриуксусной (НТА), ЭДТА и другими "комплексонами". Устойчивость комплексных соединений с органическими кислотами большей частью возрастает в ряду от лантана к лютецию, что широко используют в некоторых методах разделения лантаноидов.

Области применения

Редкоземельные элементы (в виде металлов, сплавов и химических соединений) нашли применение в различных отраслях техники: черной металлургии, производстве стекла и керамики, атомной, электроосветительной, телевизионной и лазерной технике, химической промышленности, медицине, сельском хозяйстве. Возможности их использования далеко не исчерпаны и расширяются по мере исследования свойств лантаноидов, их сплавов и соединений.

Черная и цветная металлургия. Присадки РЗМ применяют в производстве стали, чугуна и сплавов цветных металлов. В этой области главным образом используют ферроцерий или сплав лантаноидов (мишметалл) с преобладающим содеражани - ем церия или церия и лантана.

Добавки РЗМ повышают Качество нержавеющих, быстрорежущих, жаропрочных сталей, кремнистых сталей для электротехнических целей.

Присадки РЗМ применяют также для повышения качества чугуна (улучшение литейных качеств, горячей ковкости, повышение сопротивления окислению и прочности).

Сплавы железа с высоким содержанием металлов цериевой группы (70 - 75% РЗМ и 25 - 30% Fe)- пирофорны и находят широкое применение для изготовления кремней для зажигалок, а также для пиротехнических составов. Для этих же целей применяют мишметалл или его сплав с оловом и магнием.

Добавки РЗМ к различным сплавам алюминия и магния увеличивают их прочность при высоких температурах. Магниевые сплавы этого типа содержат присадки от 0,5 до 4 % Zn, 0,6- 0,7% Zr и 1,25 -2,75% РЗЭ.

Производство стекла и керамики. Стекольная промышленность - один из крупных потребителей РЗЭ. Так, стекло с добавкой 2-4% Се2Оэ служит для изготовления защитных очков при стеклодувных и сварочных работах. Стекло не пропускает ультрафиолетовые лучи. Стекло, содержащее церий, оказалось устойчивым (не тускнеет) под действием радиоактивных излучений.

Оксиды некоторых лантаноидов используют в производстве оптического стекла, а также для обесцвечивания стекла и его окрасти.

Широкое применение оксиды лантаноидов нашли в оптической промышленности в качестве абразива для полировки стекла. Для этой цели преимущественно используют диоксид церия (под названием "полирит") в виде пророшков различной крупности, регулируемой температурой прокаливания.

В керамике оксиды РЗЭ используют для окраски фарфора, глазурей и эмалей и придания им непрозрачности.

Атомная техника. Для атомной техники наибольший интерес представляют лантаноиды с высоким сечением захвата тепловых нейтронов - гадолиний, самарий, европий (см. табл. 10). Оксиды этих металлов входят в состав регулирующих стержней и защитных керамических покрытий, используемых в ядерных реакторах и атомных двигателях. Наиболее пригоден для этих целей европий, так как у него имеется пять изотопов, поглощающих нейтроны.

Магнитные сплавы и материалы. Некоторые интерметаллиды РЗЭ, например YCo5 и SmCo5, являются • магнитными материалами с высоким значением произведения индукции на максимальную напряженность магнитного поля. Эта величина для SmCo5 40290 Тл • А/м (5,1 мнл. Гс • Э).

Самариево-кобальтовые магниты превосходят другие распространенные материалы (сплавы Fe - Ni - Со - Al, ферриты бария и стронция и др.) в 2 - 4 раза по величине магнитной энергии на единицу объема и в 5 - 10 раз по величине коэрцитивной силы.

Железо-редкоземельные гранаты ЗЬп203 • 5Fe203 (в частности, железо-иттриевые) обладают ферромагнитными свойствами и одновременно являются полупроводниками и диэлектриками. Их используют в высокочастотной технике, в частности в микроволновых передатчиках и других электронных приборах.

Цветное телевидение. Использование РЗЭ в качестве люминофоров для кинескопов цветных телевизоров вызвало значительный рост их производства в последние годы. На основе ортованадата иттрия, активированного европием, создан красный люминофор, на основе тербия - зеленый. Разрабатывают люминофоры голубого цвета.

Лазерная техника. РЗЭ широко используют в различных классах лазеров (на твердых кристаллах, жидкостных и др.). Применяют в качестве основы материалов или как активирующие вещества. Известны оптические квантовые гене - 348 раторы, в которых используют растворы хелатов РЗЭ. В качестве основы лазеров можно применять CeF3 и оксиды РЗЭ (La, Y, Gd, Се). Разработаны и широко используются лазеры на основе Y - Fe, Y - Al, гранатов, легированных неодимом.

Электровакуумная и рентгеновская техника и радиотехника. В электровакуумной технике РЗЭ используют в составе нераспыляющихся поглотителей газов (геттеров).

Оксид неодима применяют в электронных приборах как диэлектрик с малым коэффициентом линейного расширения.

Важное применение нашел изотоп туллия170Ти для изготовления портативных генераторов мягких рентгеновских лучей медицинского назначения и для дефектоскопии, заменяющих громоздкую рентгеновскую аппаратуру.

Изотоп прометия147Рт (период полураспада 2,7 года) применяют для изготовления "атомных микробатарей", в которых мягкое ^-излучение прометия превращается в электроэнергию.

Электроосветительная техника. В этой области давно применяют фториды РЗЭ для изготовления угольных электродов прожекторов и кинопроекционных осветителей в целях увеличения интенсивности свечения. Фториды (преимущественно CeF3) вводят в состав массы для центральной части электрода (фитиля).

Химическая и легкая промышленность. Соединения РЗЭ применяют для изготовления лаков, красок и светящихся составов (люминофоров); катализаторов при синтезе аммиака, крекинге нефти и для окислительных процессов в органической химии; производстве химических реактивов для аналитической химии и фотореагентов.

Сельское хозяйство. Соединения РЗЭ применяют в сельском хозяйстве в качестве инсектофунгицидов (препараты для борьбы с вредителями) и микроудобрений, ускоряющих рост растений.

Общее мировое производство редкоземельной продукции в пересчете на оксиды в 1986 г. находилось на уровне 36,5 тыс. т, в том числе в США 17,3, Австралии 8,0, КНР 6,0 тыс. т.

Источники сырья

Суммарное весовое содержание лантаноидов в земной коре, 0,01 %, что равно содержанию меди. Элементы с нечетным атомным номером содержатся в земной коре в меньших количествах, чем их ближайшие соседи с четными номерами.

Известно более 250 минералов, содержащих РЗЭ. К собственным минералам можно отнести 60 - 65 из них, в которых содержание суммы оксидов редких земель выше 5 -8 %. По химической природе минералы представляют собой главным образом фосфаты, фториды или фторокарбонаты, силикаты и силикотитанаты, ниоботанталаты, титанониобаты. Минералы обычно содержат некоторое количество тория, иногда урана.

Наибольшее промышленное значение имеют следующие минералы:

Монацит (Се, La...) Р04, содержат 50 - 60 % Ьп2Оэ и 4- 12% Th02;

Басгнезит (Се, La...) FC03, содержит 73 - 77% Ьп203; паризит Са(Се, La...)2 (C03)3F2, содержит 53 - 64,5 % Р3203, от следов до 8% Y (иттропаризит);

Лопарит (NA, Са, Се...)2 (Ті, Nb, Та)206, содержит 39,2 - 40% ТЮ2, 32 - 34% (Се, La...)203, 8 - 10% (Nb, Ta)2Os;

Эвксенит (Y, Се, Са...) (Ті, Nb, Та)206, содержит 18,2- 27,7% (Y, Ег...)203, 0,2 - 4,3% (Се, La...)203, 16 - 30%, ТЮ2, 4,3 - 41,4% Nb2Os, 1,3 -23% Ta2Os;

Ксенотим YP04, содержит 52 - 62,6 % Y203 и примеси лантаноидов.

Соотношение между отдельными элементами в минералах сильно колеблется. В одних преобладают элементы цериевой группы и только до 5 % иттриевых земель (например, монацит, бастнезит, лопарит), в других - иттриевой группы (ксенотим, эвксенит). До настоящего времени промышленность базируется главным образом на разработке монацитових россыпей, а также месторождений, в которых содержится минерал бастнезит (бастнезит-кальцитовые жилы).

Один из основных источников получения элементов цериевой подгруппы - монацит - обычно встречается в пегматитах, иногда в гранатах и гнейсах. При разрушении коренных пород он переходит в россыпи (речные и морские) вместе с ильменитом, цирконом, магнетитом и другими минералами.

Минимальное содержание монацита в разрабатываемых россыпях - около 1 %. Наиболее крупные месторождения найдены в Индии, Бразилии, США, Австралии, на Мадагаскаре и Цейлоне.

Применяя гравитационные и магнитные способы обогащения, получают монацитовые концентраты с содержанием 58 - 65 % ЬпгОэ. Из них попутно с торием извлекают лантаноиды.

Промышленные месторождения бастнезита находятся в США (Маунтен-Пасс в Колорадо) и в Бурунди.

В результате флотационного обогащения получают концентраты, содержащие ~ 60 % ЬпгОэ. Сочетая обжиг таких концентратов с последующей кислотной обработкой, доводят содержание ЬпгО, в. концентратах до 90%.

В СССР важным промышленным сырьевым источником РЗЭ служит лопарит, месторождения которого расположены на Кольском полуострове.

Лопаритовые руды легко обогащаются с получением концентратов, содержащих 80 - 90 % минерала. При их переработке лантаноиды извлекают попутно с ниобием, танталом и титаном.

К минералам, которые служат богатым сырьем для извлечения редких земель группы иттрия, относятся эвксенит, ксенотим, а также хвосты переработки некоторых урансодер - жащих руд.

Потенциальным источником РЗЭ являются апатиты, которые обычно содержат 0,01 - 0,1 % и более Ьпг03. Лантаноиды могут извлекаться попутно при переработке апатита на фосфорные удобрения.

При переработке редкоземельного сырья любого типа первоначально выделяют смесь редкоземельных элементов (в виде оксидов, гидроксидов), которая затем поступает на разделение с целью получения индивидуальных элементов.