Контроль процессов обработки осадков. Процессы метанового брожения и контроль работы метантенков

Суспензии, выделяемые из отработанных и сточных вод в процессе их механической, биологической и физико-химической (ре - агентной) очистки, представляют собой осадки.

Свойства осадков целесообразно разделить на характеризующие их природу и структуру, а также обусловливающие их поведение в процессе обезвоживания.

Свойства, характеризующие природу осадков

Содержание сухого вещества обычно выражается в г на 1 дм3 или в процентах и определяется сушкой при температуре 105°С до

|

Влияние исходного качества воды на эффект обеззараживания |

Сростом мутности, цветности и рН ухудшается |

При наличии в воде органических веществ бактерицидный эффект не изменяется |

С ростом концентрации взвешенных веществ бактерицидная активность падает |

С ростом концентрации взвешенных веществ, температуры, солевого состава приуменьшается |

Наличие взвешенных веществ резко снижает эффект обеззараживания |

Не влияет |

|

Влияние на органолептические свойства воды |

Улучшает: окисляет фенолы до продуктов, не обладающих хлорфенольными запахами |

Ухудшает: запах йода, которыйулетучивается через 40-50 мин |

Улучшает: устраняет запахи |

Не влияет |

Не влияет |

Улучшает: уничтожает запах |

|

Период после действия |

Сутки и более в зависимости от дозы |

1 |

I |

90-150сутв зависимостиот дозы |

1 |

На кишечную палочку не действует |

|

Время обеззараживания, мин |

О СО |

5-Ю |

2-10 |

60-120 |

Мгновенно |

1 |

|

Метод |

Хлорирование |

Йодирование |

Озонирование |

Обработка ионами серебра |

Обработка УФ-лучами |

Гамма-облучение |

|

|

Постоянной массы. В жидких осадках оно приблизительно близко к концентрации взвешенных веществ, определяемых фильтрованием или центрифугированием.

Содержание беззольного вещества выражается в процентах по массе от содержания сухого вещества. Определяется сжиганием при температуре 550—600°С.

В гидрофильных органических осадках этот показатель часто близок к содержанию органических веществ и характеризует содержание азотистых веществ.

Элементарный состав особенно важен для органических осадков, в первую очередь по таким показателям, как содержание: углерода и водорода для определения степени стабилизации или установления общей кислотности; азота и фосфора для оценки удобрительной ценности осадка; тяжелых металлов и др.

Для неорганических осадков часто полезно определять содержание Fe, Mg, А1, Сг, солей Са (карбонатов и сульфатов) и Si.

Токсичность. Металлы, содержащиеся в осадках производственных сточных вод (медь, хром, кадмий, никель, цинк, олово), токсичны. Они обладают способностью вызывать в организме человека различные виды биологических эффектов — общетоксичный, мутагенный и эмбриотоксический. Степень токсичности и опасности различных металлов неодинакова и может быть оценена по Величинам среднелетальных доз для лабораторных животных. Результаты опытов показывают, что наиболее токсичными для животных являются хром и кадмий.

Согласно принятым в настоящее время предельно допустимым концентрациям, учитывающим наряду с токсичностью и кумулятивные свойства веществ, наибольшую опасность для здоровья населения представляют кадмий, хром, никель; менее опасными являются медь и цинк.

Осадки очистных сооружений гальванических производств, содержащих оксиды тяжелых металлов, относятся к четвертому классу опасности, т. е. к малоопасным веществам.

Свойства, характеризующие структуру осадков

Формирование осадков с заданными свойствами начинается с выбора тех методов очистки, которые обеспечивают возможность утилизации или безопасного складирования осадков, сокращение затрат на их обезвоживание и сушку.

Возможность безопасного складирования осадков сточных вод определяется следующими характеристиками и свойствами осадков: кажущейся вязкостью и связанной с ней текучестью осадков, а также характером воды, содержащейся в осадке.

Кажущуюся вязкость и связанную с ней текучесть осадков можно рассматривать как меру интенсивности сил взаимосвязи между частицами. Она также позволяет оценить тиксотропный характер осадка (способность осадка образовывать гель в состоянии покоя и возвращать текучесть даже при слабом встряхивании). Это свойство очень важно для оценки способности осадка к сбору, транспортированию и перекачиванию.

Иловая суспензия не является ньютоновской жидкостью, поскольку найденное значение вязкости очень относительно и зависит от приложенного напряжения сдвига.

Характер воды, содержащейся в осадке. Эта вода представляет собой сумму свободной воды, которая может быть легко удалена, и связанной, включающей коллоидальную гидратную воду, капиллярную, клеточную и химически связанную воду. Выделение связанной воды требует значительных усилий. Например, клеточная вода сепарируется только тепловой обработкой (сушкой или сжиганием).

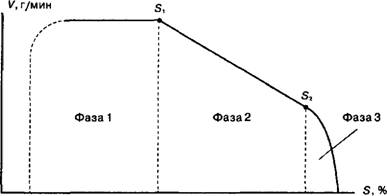

Приблизительное значение этого соотношения может быть получено термогравиметрически, т. е. построением кривой потери массы образцом уплотненного осадка при постоянной температуре и обработке в соответствующих условиях. Точку, в которой термограмма имеет перелом, можно определить построением зависимости К= f (5"), где V— скорость сушки, г/мин; S — Содержание сухого вещества в образце, % (рис. 2.6).

|

Рис. 2.6. Кривая обезвоживания осадка выпариванием при постоянной температуре. Здесь V— скорость сушки; S— содержание сухого вещества в образце, %; S, и S2 — соответственно первая и вторая критические точки |

Соотношение между свободной и связанной водой является решающим фактором в оценке способности осадка к обезвоживанию.

Из рис. 2.6 видно, что первая критическая тока определяет количество воды, способной удаляться из осадка при постоянной скорости сушки (фаза 1), и представляет собой содержание сухого вещества в осадке после потери свободной воды. Далее удаляется связанная вода: сначала до точки S2 при линейной связи снижения скорости сушки с ростом содержания сухого вещества (фаза 2), а затем — при более резком уменьшении темпов снижения скорости сушки (фаза 3).

Факторы, обусловливающие поведение осадка в процессе обезвоживания

К этим факторам относятся: способность к уплотнению; удельное сопротивление; числовые характеристики сжимаемости осадка под влиянием увеличивающегося давления (сжимаемость осадка); определение максимального процентного содержания сухого вещества в осадке при данном давлении [14].

Способность к уплотнению определяется из анализа седимен - тационной кривой для осадка. Эту кривую вычерчивают на основании лабораторных исследований в сосуде, оборудованном медленно работающей мешалкой. Кривая характеризует степень разделения массы осадка в сосуде в зависимости от времени пребывания в нем.

Важнейшим показателем способности осадков сточных вод во влагоотдаче является удельное сопротивление. Величина удельного сопротивления (г) является обобщающим параметром и определяется по формуле

2PF ,

Где Р— давление (вакуум), при котором происходит фильтрование осадка; F— площадь фильтрующей поверхности; ri — вязкость фильтрата; С — масса твердой фазы осадка, отлагающегося на фильтре при получении единицы объема фильтрата;

B = (2-4)

Здесь т — продолжительность фильтрования; V— объем выделяемого осадка.

Влажность. Этот параметр учитывает изменение состава и свойств осадка в процессе их обработки и складирования.

|

5 = |

Сжимаемость осадка. С увеличением перепада давления поры кека исчезают и возрастает сопротивление фильтрованию. Коэффициент сжимаемости осадка (S) определяют по формуле

gr2-gr{

Lgp2-lgi?' (2-5)

Где г, и г2 — удельное сопротивление осадка, вычисляемое по формуле (2.3) соответственно при давлении />, и Р2.

Скорость фильтрования воды будет увеличиваться, оставаться постоянной или уменьшаться при увеличении Р в соответствии с тем, будет ли значение Sменьше, равно или больше единицы.

Нерастворимые кристаллические вещества обычно сжимаются с трудом (5близко к 0 или < 0,3). Суспензии с гидрофильными частицами имеют высокую сжимаемость (5> 0,5, достигающий, а иногда превышающий 1,0).

Для многих видов органических осадков существует даже «критическое давление», выше которого поры кека закрываются настолько, что дренирование становится невозможным. Например, для осадка городских сточных вод фильтрование под давлением выше 1,5 МПа почти безрезультатно. Вот почему полагают, что постепенное увеличение давления имеет некоторые преимущества, задерживая уплотнение кека.

Максимальное содержание сухого вещества в осадке при данном давлении. Влага в осадках может находиться в химической, физико-химической и физико-механической связи с твердыми частицами, а также в форме свободной влаги. Чем больше связанной влаги в осадке, тем больше энергии нужно затратить для ее удаления. Увеличение водоотдачи осадков достигается перераспределением форм связи влаги с твердыми частицами в сторону увеличения свободной и уменьшения связанной влаги различными методами обработки.

Исследования зависимости коэффициента фильтрации осадков от их влажности показали, что с уменьшением влажности осадков снижаются и значения коэффициента фильтрации. При этом можно отметить определенные значения влажности осадков, ниже которых коэффициент фильтрации мало зависит от влажности. Для гидроксидных осадков сточных вод гальванопроизводств она

лежит в области 67—70%, а для осадков после гальванокоагуляци - онной обработки сточных вод — в области 50—55%.

Прочность. Использования одного критерия влажности для прогнозирования возможности хранения шламов, образующихся при очистке сточных вод, недостаточно. Поэтому для оценки возможности складирования осадков используются их прочностные характеристики — прочность на срез и несущая способность, токсичность, вымываемость, влажность, устойчивость (прочность) и фильтруемость.

Вымываемость. Тяжелые металлы содержатся в осадках в виде гадроксидов или труднорастворимых солей, например карбонатов, фосфатов, хроматов, сульфидов и др. Использование литературных данных о растворимости соединений металлов в воде не позволяет с достаточной точностью определить класс опасности осадков, так как при этом не учитываются сложные физико-химические процессы, протекающие при складировании осадков. Более надежные данные можно получить путем исследований осадков сточных вод на вымываемость.

Количество вымываемых загрязнений зависит от многих факторов. С точки зрения фазового состава осадки сточных вод могут быть охарактеризованы как кристаллическая решетка с растворимыми и полурастворимыми составляющими и порами, заполненными жидкостью. Жидкая фаза осадков содержит осадочные количества тяжелых металлов и растворенные соли в виде анионов SO4 , СГ, СО2" и др. При складировании осадка происходит физико-химическое старение гидроксидов металлов, в результате чего в жидкую фазу переходят десорбированные катионы и анионы, уменьшается значение рН и возрастает солесодержание, способствующее снижению произведений растворимости гидроксидов. При воздействии на осадок выщелачивающей жидкости растворяются полурастворимые соединения, например гипс, что также приводит к повышению солесодержания жидкой фазы. Если выщелачивающая жидкость содержит ангидриды кислот (серной, угольной, азотной), значение рН также снижается.

Экспериментальное определение вымываемости осадков осуществляется в статических и динамических условиях. Сущность статического исследования заключается в замачивании образцов осадка в дистиллированной воде без перемешивания и замены воды с последующим контролем содержания вымываемого компонента в воде в течение 6—12 месяцев. Динамическим экспериментом предусматривается хранение образцов в естественных условиях на специально оборудованных площадках, где они подвергаются всем видам внешних атмосферных воздействий (дожди, замораживание и т. п.). Вымывание элемента контролируется как в пробах воды, отводимой с площадки, так и по его убыли в осадке за время эксперимента (6—12 месяцев и более).

Водоотдача осадков во многом зависит от размеров их твердой фазы. Чем мельче частицы, тем хуже водоотдача осадков. Органическая часть осадков быстро загнивает, при этом увеличивается количество коллоидных и мелкодисперсных частиц, вследствие чего снижается водоотдача.

На рис. 2.7 показан типовой граф процессов, применяемых для обработки осадков сточных вод.

|

Рис. 2.7. Типовые процессы, применяемые для обработки осадков сточных вод |

Современными техническими средствами можно добиться любой степени уменьшения влажности.

В настоящее время применяют (см. рис. 2.7) четыре метода уплотнения и сгущения осадков: гравитационное, флотационное, сгущение в центробежном поле и фильтрование.

Гравитационное уплотнение является наиболее распространенным методом уплотнения осадков. Оно просто в эксплуатации и сравнительно недорого. Время уплотнения устанавливается экспериментально и может быть самым различным — от 2 до 24 ч и более.

С целью снижения продолжительности уплотнения, получения осадка с меньшей влажностью и уменьшения выноса взвешенных веществ из уплотнителя применяют различные приемы: перемешивание в процессе уплотнения, цикличное сгущение, коагуляцию, совместное уплотнение различных видов осадков и термогравитационный метод.

При перемешивании осадка во время уплотнения происходит частичное разрушение сплошной пространственной структуры осадка. Лопасти мешалки, раздвигая оторванные друг от друга части структурированного осадка, создают условия для беспрепятственного выхода свободной влаги, ранее захваченной и удерживаемой пространственной структурой осадка. Медленное перемешивание способствует сближению отдельных частиц осадка, что приводит к их коагуляции с образованием крупных агрегатов, которые более интенсивно уплотняются под действием собственной массы.

На рис. 2.8 представлена зависимость степени сгущения осадка от продолжительности и скорости перемешивания в стержневой мешалке [14].

Максимальный эффект уплотнения был достигнут при скоростях перемешивания конца лопастей мешалки 0,04 м/с, содержание взвешенных веществ в осветленной воде не превышало 50 мг/дм3.

Цикличное сгущение осуществляется путем последовательного накапливания сгущенного осадка от нескольких циклов сгущения при медленном перемешивании стержневой мешалкой и откачивании осветленной воды после каждого цикла сгущения. Эффективность процесса циклического сгущения можно объяснить тем, что при росте гидростатического давления, определяемого числом последовательных циклов сгущения осадка, и медленном механическом перемешивании более интенсивно, чем при одноразовом наливе, наблюдается вторичное образование хлопьев в скоагулированном ранее осадке, которое приводит к утяжелению хлопьев и ускорению уплотнения осадка.

Увеличение гидростатического давления вышележащих слоев сгущенного осадка на нижележащие приводит к деформации структуры осадка, сопровождающейся переходом части воды, связанной в хлопьевидных структурах осадка, в свободную воду, удаляемую фильтрацией через поровое пространство слоя сгущенного осадка.

В качестве коагулянтов применяют различные минеральные и органические соединения. В системе реагентного хозяйства контролируют качество растворов реагентов (хлорного железа и извести) по концентрации в них активного агента. Тщательный контроль растворов реагентов необходим, так как их избыток не улучшает фильтруемости осадков, в то же время перерасход дефицитных веществ влечет за собой необоснованное удорожание стоимости эксплуатации.

При термографическом методе уплотнения осадок подвергается нагреву. Во время нагрева гидратная оболочка вокруг частицы осадка разрушается, часть связанной воды переходит в свободную, а поэтому процесс уплотнения улучшается. Оптимальная температура нагрева активного ила сточных вод гидролизных заводов составляет 80—90°С. После нагревания в течение 20—30 мин с последующей выдержкой ила и уплотнением его влажность снижается с 99,5 до 96—95%. Общее время обработки составляет 50-80 мин.

Флотация. Достоинство этого метода состоит в том, что его можно регулировать путем оперативного изменения параметров. К недостаткам метода относятся более высокие эксплуатационные затраты и невозможность накопления большого количества осадка в уплотнителе.

Обычно применяют импеллерную, электро - и напорную флотацию. Последняя получила наибольшее распространение.

При проектировании флотационного уплотнителя назначают удельную нагрузку по сухому веществу 5—13 кг/(м2 х ч) и гидравлическую нагрузку менее 5 м3/(м2 х ч); концентрацию уплотненного осадка принимают: без полиэлектролитов 3—4,5% по сухому веществу, с применением полиэлектролитов 3,5—6% в соответствии с дозой полиэлектролита и нагрузкой.

Объем накопителя осадка должен быть рассчитан на несколько часов, так как по истечении этого времени пузырьки воздуха выходят из осадка и он вновь приобретает нормальную удельную массу.

Фильтрационное уплотнение. Фильтрование чаще всего используется как метод механического обезвоживания осадков, а для их сгущения применяется крайне редко. Распространены следующие типы современных уплотнительных фильтров: барабанный фильтр, барабанный сетчатый фильтр и фильтрующий контейнер.

Для анаэробного сбраживания обычно используют два температурных режима: мезофильный при температуре 30—35°С и термофильный при температуре 52—55°С.

Контроль процессов метанового брожения включает систему замеров и анализов твердой, жидкой и газообразной фаз. Замер количества поступающих осадков и активного ила по объему позволяет рассчитать суточную дозу загрузки метантенка по объему Д в %. Общий объем метантенка принимают за 100%. Объем поступающих осадков за сутки, выраженный в процентах от общего объема метантенка, и составляет объемную дозу загрузки сооружения. Эта величина может быть выражена либо в процентах от полного объема метантенка, либо в долях от единицы его объема, т. е. в м3 осадка, приходящегося на 1 м3 объема за сутки. Например, если доза Д = 8%, то второй вариант выражения этой величины 0,08 м3/(м3 х сут).

Принимают, что в процессе сбраживания объем осадка и общее количество поступившей в метантенк воды не изменяются. Таким образом, в учете пренебрегают количеством влаги, поступающей с перегретым паром (используемым для нагрева сбраживаемой массы), а также теряющейся с удаляемыми газами брожения.

Не реже 1-2 раз в неделю для поступающих и сброженных осадков выполняют анализы с определением их влажности и зольности. Зная влажность и зольность исходных осадков, а также Д, нетрудно подсчитать дозу загрузки метантенка по беззольному веществу Дбз. Эта величина, измеряемая в килограммах беззольного вещества, приходящегося на 1 м3 объема сооружения за сутки, аналогична нагрузке на единицу объема, определяемой для аэротенков. В зависимости от вида загружаемых осадков и их характеристик по влажности и зольности величина Д63 колеблется в широких пределах: для мезофильного режима сбраживания от 1,5 до 6 кг/(м3 х сут), а для термофильного — от 2,5 до 12 кг/(м3 х сут).

При эксплуатации метантенков химический анализ осадков на содержание газообразующих компонентов, а также фосфатов, СПАВ, азота общего выполняют обычно один раз в квартал (реже один раз в месяц). Анализ делают из средних проб, набираемых за период исследования. Используют высушенные осадки, остающиеся после определения влажности.

Учет количества газов брожения производят непрерывно с использованием приборов автоматической регистрации. Химический анализ состава газов выполняют один раз в декаду или в месяц. Определяют СН4, Н2, С02, N2 и 02. Если процесс проходит устойчиво, то содержание Н2 — продукта первой фазы брожения — не должно превышать 2%, содержание С02 должно быть не более 30—35%. При этом кислород должен отсутствовать, так как указанный процесс строго анаэробный. Присутствие кислорода обнаруживается только из-за несоблюдения полной изоляции от атмосферного воздуха приборов, применяемых для анализа. Количество метана обычно составляет 60—65%, азота — не более 1—2%. Если обычные соотношения в составе газов изменяются, то причины следует искать в нарушении режима брожения.

Глубокие и длительные изменения в составе газов, выражающиеся в уменьшении процентного содержания метана и увеличении содержания углекислоты, могут быть свидетельством «за - кисания» метантенка, что обязательно отразится и на химическом составе иловой воды. В ней в большом количестве появятся продукты кислой фазы, в частности низшие жирные кислоты (НЖК), при одновременном снижении щелочности иловой воды, определяемой кроме НЖК содержанием карбонатных и гидрокарбонатных соединений.

При этом наблюдается резкое падение выхода газа с единицы объема загружаемого осадка и снижение величины рН до 5,0. В газах кислого брожения появляется сероводород H2S, убывает метан СН4 и сильно повышается концентрация углекислоты С02. Все это сопровождается образованием пены и накоплением плотной корки внутри метантенка.

При устойчивом режиме брожения содержание НЖК в иловой воде находится на уровне 5—15 мг-экв/дм3, а величина щелочности — 70—90 мг-экв/дм3. Сумма всех органических кислот определяется через эквивалент уксусной кислоты, а щелочность — через эквивалент гидрокарбонат-иона.

Химический состав иловой воды определяют 1—3 раза в неделю (по графику определения влажности осадков). В иловой воде, кроме того, определяют содержание азота аммонийных солей, появляющегося вследствие распада белковых компонентов. При нормальной работе метантенка концентрация азота аммонийных солей в иловой воде составляет от 500 до 800 мг/дм3.

По данным анализов и замеров делают ряд расчетов, в результате которых определяют Д и Д63, процент распада беззольного вещества осадков Р63 (учтенный по изменению влажности и зольности), а также по выходу газа Рг, выход газа с 1 кг загруженного сухого вещества и 1 кг сброженного беззольного вещества и расход пара на 1 м3 осадка.

Причинами нарушений нормального брожения могут быть: высокая доза загрузки метантенка свежим осадком, резкое колебание температуры и загрузка в метантенк загрязнений, не поддающихся сбраживанию. В результате воздействия этих причин угнетается деятельность метанпродуцирующих микроорганизмов и снижается интенсивность процесса сбраживания осадка.

Учет работы метантенка производится по форме, данной в табл. 2.17.

При пусконаладочных работах прежде всего проверяется герметичность метантенков, наличие предохранительных клапанов, а также наличие и работоспособность перемешивающих устройств; обращается внимание на возможность появления искр вследствие возможного задевания стальных вращающихся частей о неподвижные детали конструкций.

|

Таблица 2,17 Ведомость месячного учете работы метантенков

|

Для автоматизированного контроля технологических параметров действующих метантенков применяют следующие приборы.

1. Приборы контроля загазованности помещений и сигнализации взрывобезопасного (до 2%) содержания газов в воздухе. Датчик сигнализатора устанавливают на стене в помещении инжекторной, а показывающий прибор — на щите управления, который может быть удален от датчика на расстояние до 500 м. При достижении аварийной концентрации метана в воздухе автоматически включается аварийный вентилятор и звуковой (световой) сигнал аварии.

2. Прибор контроля температуры осадка. Он включает первичный прибор — медное или платиновое термосопротивление в гильзе, заделанной в резервуар метантенка, и вторичный прибор на щите управления.

3. Для измерения расхода газа от метантенков в качестве первичного преобразователя используется мембранный или колокольный дифманометр, а в качестве вторичного — самописец. Количество выделяемого газа регистрируют ежедневно.

Кроме того, в типовых проектах метантенков предусматривают измерение температуры газа в газопроводах от каждого метантенка и измерение давления газа.

Контроль процессов метанового брожения проводят для достижения следующих целей:

• сокращение продолжительности сбраживания при достижении заданной степени распада для уменьшения объемов сооружений, а следовательно, капитальных затрат;

• повышение количества биогаза, выделяющегося в процессе брожения, с целью использования его для сокращения затрат на обогрев самих метантенков и дополнительного получения других видов энергии;

• увеличение содержания метана в биогазе для повышения его теплоты сгорания и эффективности утилизации;

• достижение хорошего уплотнения и водоотдающих свойств сброженного осадка для сокращения затрат на сооружения для его обезвоживания.