Цикл-образец

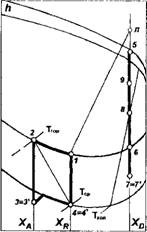

Ранее (п.20.2.2, рис. 20.7) было доказано, что в качестве цикла - образца для анализа теплоиспользующих машин со смесями в качестве рабочего вещества, рационально использовать цикл обобщенный Лоренц - обобщенный Лоренц. Используем это обстоятельство для создания цикла-образца абсорбционной машины. Поскольку «основной процесс» проводится при (для многих смесей «агент - абсорбент» XD=l), то вместо цикла обобщенный Лоренц - обобщенный Лоренц можно использовать цикл обобщенный Лоренц - обобщенный Карно (рис.22.23в).

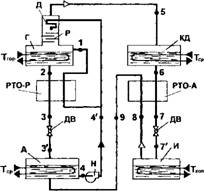

Агент выходит из испарителя в состоянии, характеризуемом точкой 8, и направляется в РТО-А (точка 9) - рис.22.23. Далее в абсорбере происходит смешение агента (точка 9) и слабого раствора (точка 3). В результате смешения выделяется тепло и агент нагревается до температуры 9' Процесс 3-9'- зона адиабатной стабилизации процесса абсорбции.

Вывод: нагрев пара агента 9-9' осуществляется за счет двух составляющих - тепла смешения и регенерации тепла слабого раствора, что вместе образует понятие зоны адиабатной стабилизации.

Политропа 4-1 описывает нагрев крепкого раствора в РТО-Р; политропа 2-3 - охлаждение слабого раствора. Равенство углов наклона политроп к оси «s» соответствует равенству полных теплоемкостей потоков. По условию обратимости обобщенного цикла Лоренца линии 4-1 и 2-3 должны быть эквидистантными. Таким образом, вследствие неравенства расходов, полные теплоемкости будут различаться, т. е. нарушается условие обратимости. Восстановить обратимость в процессе регенеративного теплообмена растворов можно, разделив поток крепкого раствора / на (/-/) кг/кг и 1 кг/кг.

Вывод: регенерация тепла в термохимическом компрессоре происходит полностью обратимо, если в теплообмене участвует (/-1) к г/кг слабого раствора и (/-1) кг/кг крепкого раствора.

Процесс ректификации является массообменным и осуществляется адиабатно. В связи с этим не будет нарушен ни один закон термодинамики, если в цикле-образце точки 2 и яг (полюс очистки) совпадут.

Цикл-образец Лоренц с регенерацией - Лоренц с регенерацией необходим для анализа абсорбционно-резорбционных машин (в книге не рассмотрены).

|

|

|

Рис.22.23. Действительная одноступенчатая абсорбционная холодильная машина: а) схема; б) цикл в диаграмме h-X\ в) цикл-образец обобщенный Лоренц - обобщенный Карно |

|

А) Б) |

|

|

Процесс дефлегмации осуществляется только при отводе тепла внешними или внутренними (относительно абсорбционной машины в целом) охлаждающими источниками. Ранее было описано, что наиболее рациональным является охлаждение дефлегматора холодным крепким раствором. В регенеративном теплообмене участвует (/-1) кг/кг крепкого раствора. Однако нагреть крепкий раствор до состояния в генераторе необходимо в количестве / кг/кг. Следовательно, 1 кг крепкого раствора рационально направить на охлаждение дефлегматора. Докажем это методом циклов.

Процесс дефлегмации будет проходить обратимо при равенстве углов наклона политропы, описывающей процесс п-5 снятия перегрева пара после ректификации и политропы, описывающей изменение температуры охлаждающей среды для дефлегматора. В процес-

Се л-5 участвует 1 кг пара после ректификатора. На основании вывода, сделанного для РТО-Р, процесс дефлегмации (71-5) должен происходить как регенеративный теплообмен с 7 кг крепкого раствора.

Вывод: в качестве оптимальной системы охлаждения дефлегматора следует признать нагрев 1 кг крепкого раствора с последующим массообменом в ректификаторе.

Рассмотрим процесс сжатия в насосе 4-4' В диаграмме T-s точки 4 и 4' совпадают, следовательно, «площадь линии», представляющей фрагмент изотермы от оси «s» до точки 4-4' и есть работа, затрачиваемая насосом. Видно, что относительно площадей, характеризующих процессы подвода и отвода тепла (Qr, QA, Qk, Qo)> эта площадь ничтожно мала. Таким образом, на основании анализа цикла - образца получено термодинамическое доказательство факта, который зачастую вызывает недоверие, хотя и подтвержден расчетно - экспериментальным путем.

Вывод: в абсорбционной машине любой сложности схемно - циклового решения на первом этапе термодинамического анализа работа насоса может быть приравнена нулю.

Этот и другие выводы были получены впервые исключительно в результате термодинамического анализа.